近日,在美国国家衰老研究所(NIA)成立50周年之际,《老年医学》杂志发表了一篇综述,回顾了NIA的线虫干预测试计划(CITP)自2013年建立以来,取得的成果进展[1]。

相对线虫干预测试,NIA更为大家所知的要数ITP——衰老干预测试计划,ITP是单纯的以评估小鼠寿命延长作为标准的实验研究,不同于其他通过“消除某种疾病症状”以达到延长寿命或健康寿命。所以NIA的实验动物选择也是有自己的一套标准。

作为全球衰老研究的金标准,NIA的每一项发现都值得深入研究。正因如此,长寿之家Changshou.com发布的《长寿成分评级标准(2025版)》特别以NIA的ITP为蓝本,同时整合中华医学会最新专家共识,打造出更符合国人需求的科学评估体系。

说到这里,你可能会好奇:NIA凭什么能成为行业金标准?它的小鼠、线虫研究应该怎么看?让我们先来了解一下NIA到底是干啥的。

NIA的使命——探索衰老,延缓衰老

作为全球衰老研究的指挥部,研究衰老干预,不能不知道NIA。

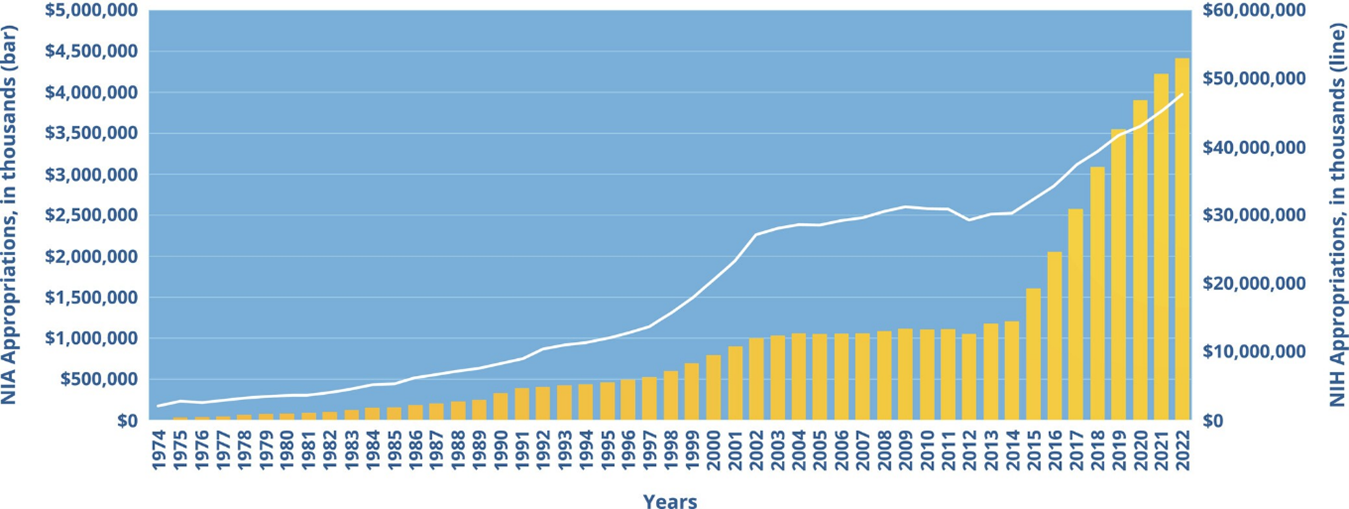

NIA是美国国立卫生研究院(NIH)的下属核心机构,1974年成立,致力于研究衰老和年龄相关疾病的生物学机制,比如阿尔茨海默病、心血管病和糖尿病等。

不仅如此,NIA的研究还关注如何通过药物、饮食、基因干预等手段延缓衰老,提高老年人的生活质量。

2002年,NIA启动了一个名为ITP(小鼠的衰老干预测试计划)的里程碑式项目,该计划旨在通过测试多种药物对小鼠寿命的影响,寻找潜在的抗衰老干预措施。然而,小鼠实验成本高、周期长,实验用遗传异质性小鼠UM-HET3(由CByB6F1/J 和 C3D2F1/J 杂交而来)进行。

之所以选用此种小鼠,是因为UM-HET3是四向杂交小鼠,亲本品系包括BALB/cByJ、C57BL/6J、C3H/HeJ和DBA/2J,覆盖了常见的近交遗传变异,这使得UM-HET3的遗传背景高度多样化。

选用UM-HET3避免了单一近交系(如C57BL/6)因遗传同质性导致的结论局限性,更接近人类群体的遗传异质性,提高研究结果的普适性;也防止用某些疾病模型、或早衰模型(如SAMP、基因敲除鼠、自身免疫疾病小鼠模型等),干扰衰老研究的结论。

但UM-HET3小鼠的中位寿命在700-900天不等,终点数据获得通常需要 5.5 年,大大限制了研究效率。

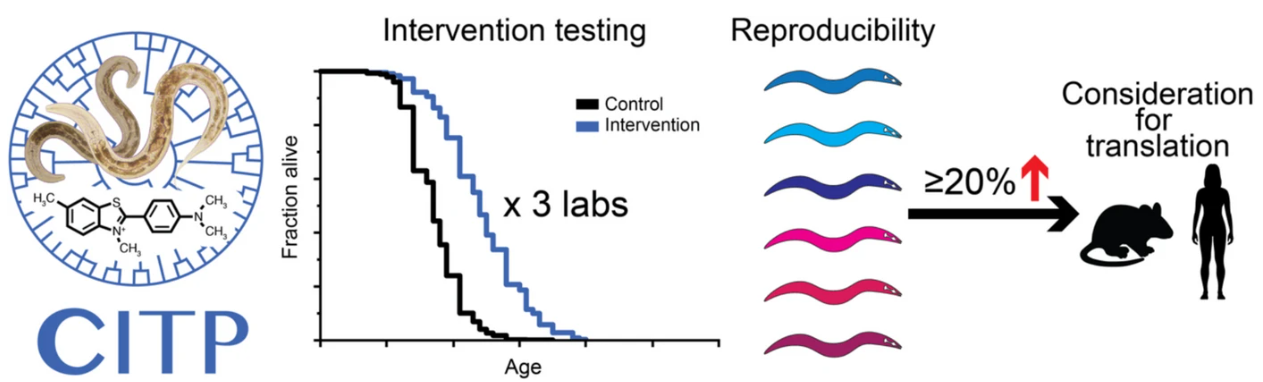

为此,NIA于2013年启动了CITP(线虫干预测试计划),利用寿命短、遗传多样性丰富的线虫模型,快速、高通量地筛选抗衰老化合物。

在NIA成立50周年之际,科学家们回顾了CITP的成果,在这11年间,研究者们共测试了超过75种化合物,进行了891次试验,用了超过725000只实验动物。

目前的结果发现线虫的数据在小鼠中具有较高的复现成功率,可以作为小鼠实验的“预备役”。

为何选中线虫作为实验对象?

线虫是一种微小的透明蠕虫,体长仅约1毫米,但它在衰老研究中却大有可为。

相比小鼠,线虫实验具有几个明显优势:

实验周期短、成本低,适合高通量筛选

线虫的寿命短,生命周期只有21天,它们只需1-2天就可以长为成虫,继续繁殖,相比小鼠实验效率提高了将近50倍,不仅如此,还大大节约了实验成本。

试想若是用小鼠来做同样的实验,小鼠本身不菲的身价,饲养周期长达两三年,加上饲养成本(鼠粮、垫料等)、人力成本等等……要想把现有长寿候选化合物全做一遍,不仅劳民伤财,结果出来了,恐怕我们也老了。

遗传多样性高,容纳更多的长寿候选化合物

CITP选定的三种线虫种属中的9个线虫菌株,具有比小鼠和人类更加丰富的遗传多样性,这意味着它们能够容纳更多不同的基因变异,能够更广泛地测试不同的抗衰老化合物,有利于富集延长寿命的化学物质。

保证实验结果的可重复性

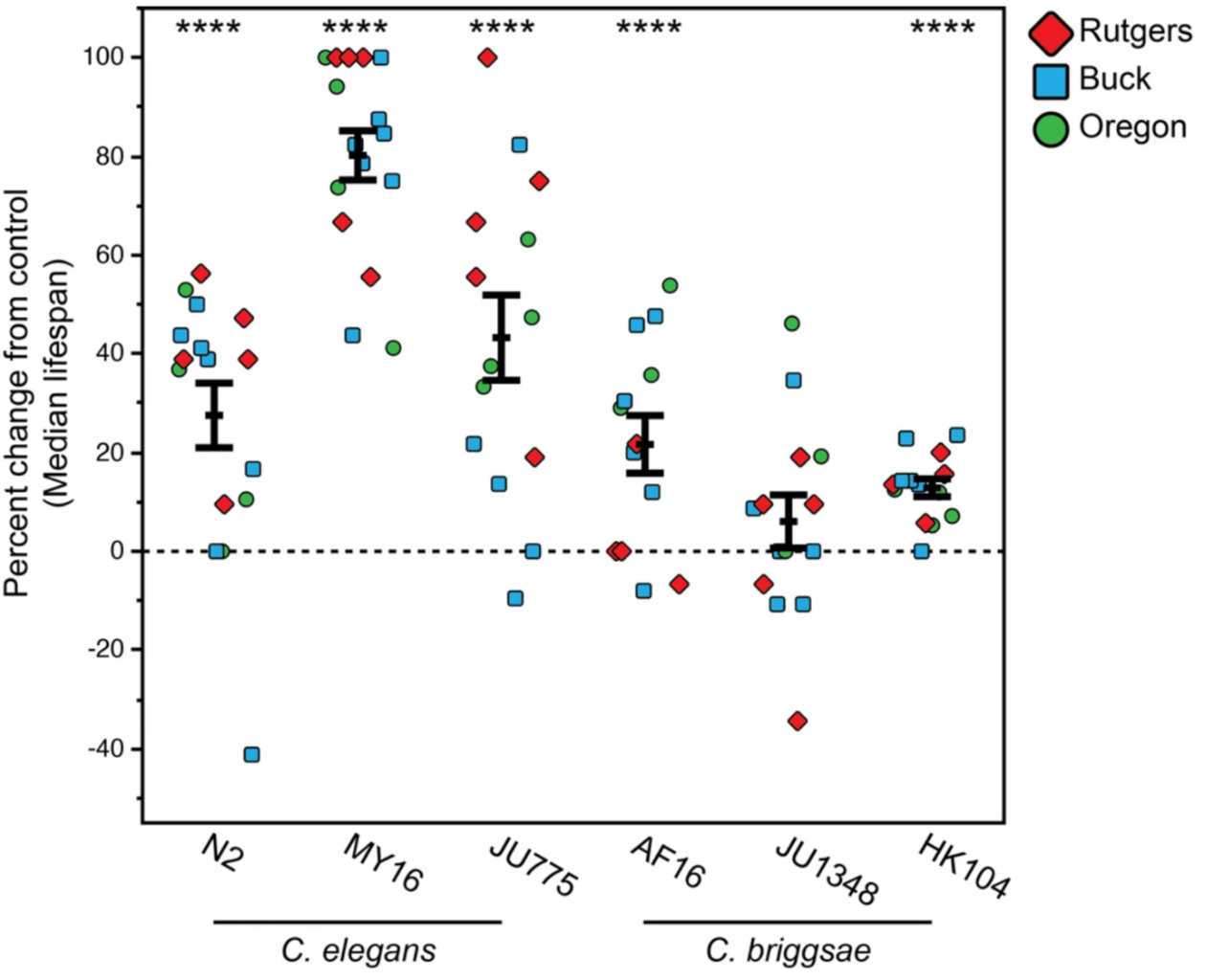

CITP和ITP的核心要素是:在三个机构的三个实验室各自进行独立实验重复,以确保实验结果更加稳健、可重复。CITP选定的三个独立机构分别来自巴克衰老研究所、罗格斯大学和俄勒冈大学。

他们在实验前共同拟定实验方案、同步实验条件,精细到灭菌操作的方式和试剂选择的品牌,以确保试验结果的可信度。

CITP的筛选流程和研究成果

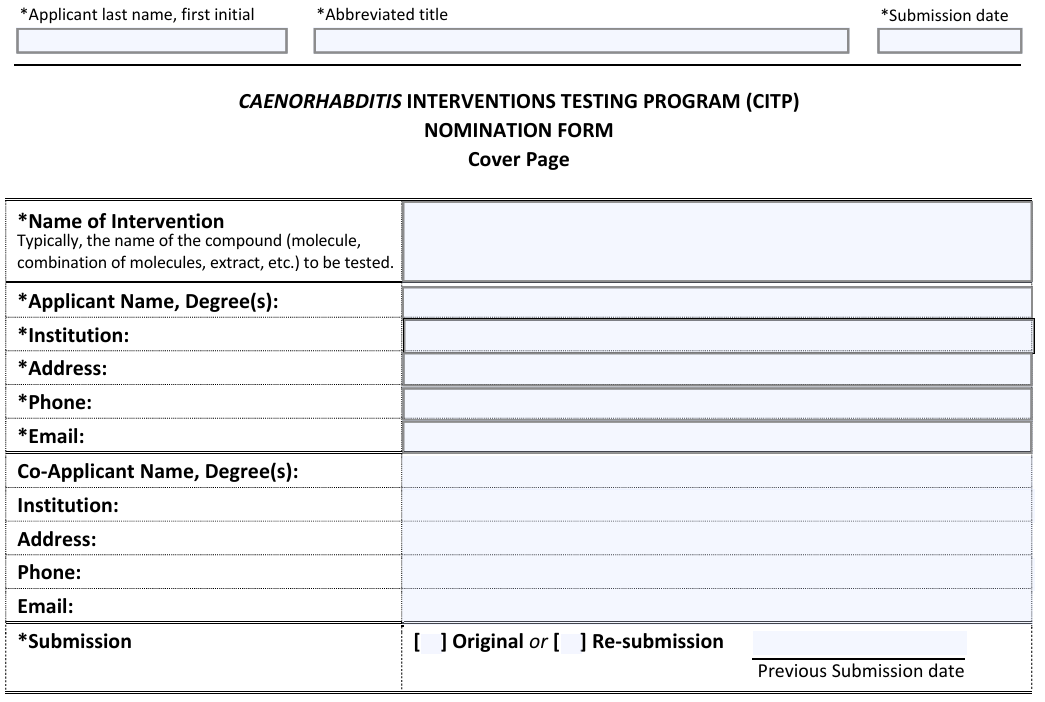

自2013年启动以来,CITP 已经测试了超过75种化合物,化合物库来源包括3种:文献报道的候选化合物、机器学习筛选出来的化合物、和公众提名并经专家审查通过的候选化合物。

如果你对某个长寿化合物感兴趣,也可以去NIA网站上提名,据说萝卜硫素的延寿潜力(将秀丽隐杆线虫中位寿命延长50%)就是这样被发掘的(数据尚未发表)。

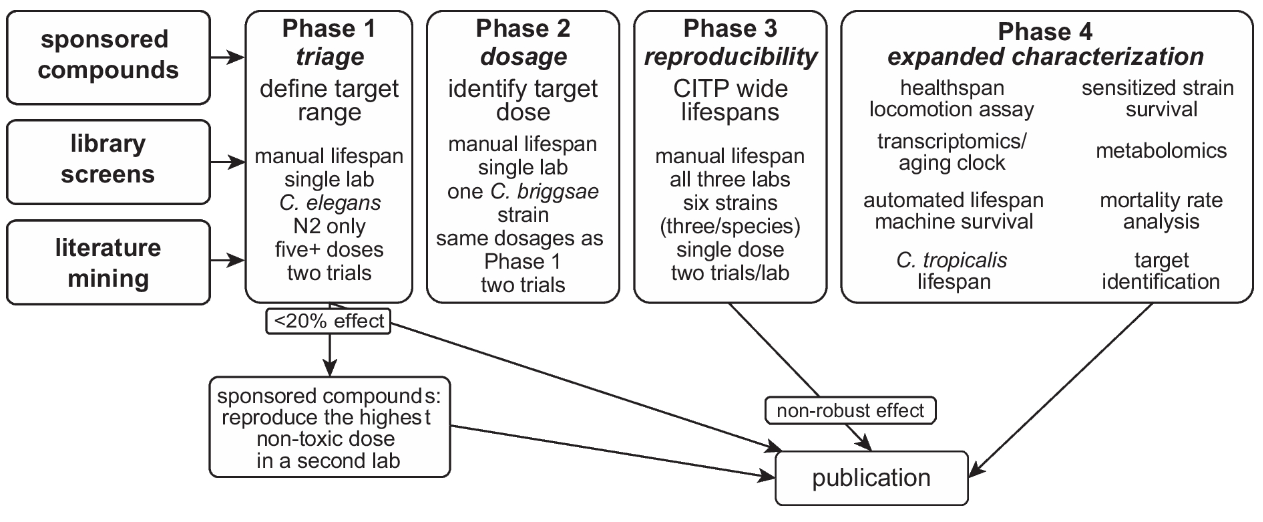

为了确保筛选的准确性,CITP制定了详细的筛选流程,分为4个阶段,逐级筛选出具有延寿潜力的化合物。

每种化合物都要在至少三个不同的线虫菌株中测试,并且在至少两种菌株中显示出显著的寿命延长效果。可重复地延长 20% 寿命的化合物,最终进入第四阶段,进行线虫运动能力测试、小鼠试验或转录组评估(衰老时钟等)、延寿机制的探究等。

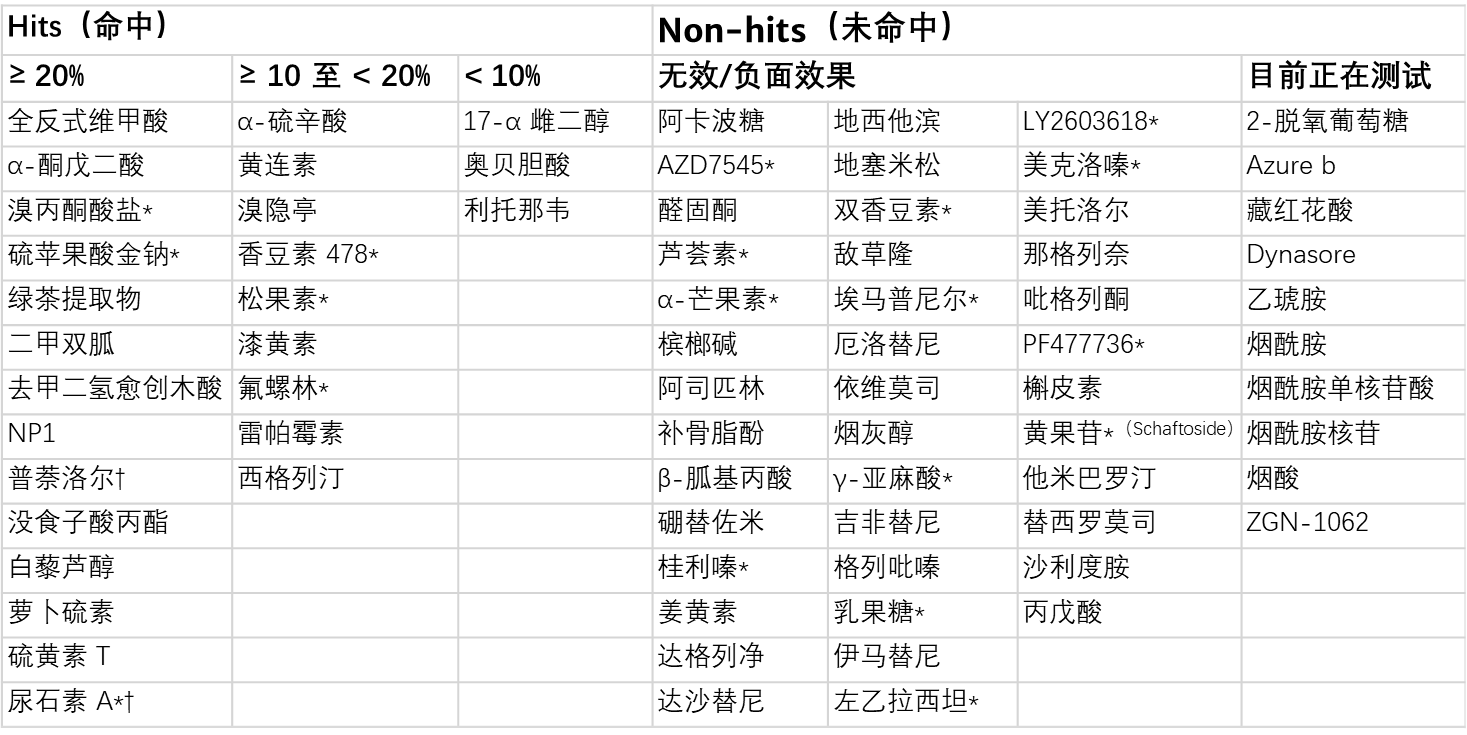

通过这种高效的筛选方式,CITP已经确定了 12 种可使线虫中位寿命延长20%以上的化合物,其中 5 种在小鼠中展示出了延长寿命的结果,它们是α-酮戊二酸、绿茶提取物、二甲双胍、白藜芦醇和去甲二氢愈创木酸(NDGA)。

目前大多数 CITP 阳性干预措施尚未在小鼠中进行测试。

【≥ 20%、≥ 10% 到 < 20% 以及< 10% 的类别表示在至少一种菌株中观察到的中位寿命的最大百分比变化。所有≥20%的化合物在所有三个实验室的两种线虫物种的至少六种菌株中进行了测试,并且在至少两种菌株中具有显著的寿命延长。“†”标注的普萘洛尔和尿石素A未在完整的 CITP 中进行测试,“*”代表已完成但尚未发表的化合物。】

线虫到小鼠:从实验室到现实的挑战

尽管CITP取得了一系列喜人的成果,线虫模型固然为我们研究做了铺垫,让研究少走了一些弯路,线虫实验的结果并非百分之百可以直接转化为小鼠或人类的应用。

从总数的结果来看,成功转化率目前只有5/12。

说白了线虫的研究结果只有研究意义,没有应用参考价值。这个东西到底能不能吃,还是得等等看小鼠的结果再说。

但与其他干预措施不同,延寿研究在人类中很难开展临床测试,原因有以下几点:

时间周期长:

上文提到的ITP开展线虫研究是因为小鼠实验周期太长——约在2-3年左右。而对于人类的来说,这个数字的十倍,也就是20-30年都仅仅占预期寿命的四分之一而已。这个时长的研究,基本是无法跟踪的;

伦理审批无法开展:

对于衰老干预措施来说,让两组不同的受试者“几十年如一日”使用或不使用一种干预物质,是不太可能通过实验伦理审批的。同时,研究者也很难严格限制受试者的行为;

结果难评估:

影响寿命的因素很多,人类的生活轨迹也不尽相同,超长时间的对照队列中,一定会出现很多意想不到的情况,所以就算实验持续了数十年,研究者也很难得到可信的结论。

所以,目前在延寿物质中,最有效、最可信的研究就出自小鼠干预研究。而NIA此次回顾线虫研究,主要也是为小鼠研究打响“前哨站”。

正因如此,我们在看待线虫研究结果时,也应该更加注意它们的研究意义,而非结论本身。也就是说,下次再看见“XX物质延寿百分之多少”的新闻时,千万记得看看,这个研究到底是在什么动物、什么背景下做出来的。

长寿之家:为公众提供科学的健康指南

随着CITP和其他衰老干预计划的持续推进,越来越多的抗衰老化合物和干预措施浮出水面。在这个过程中,一些化合物虽然未能显示出显著的延寿效果,但它们可能在特定的衰老性疾病或健康领域具有潜在的治疗价值。

为了帮助公众更好地了解这些研究成果,开展自己的衰老干预之路,长寿之家Changshou.com推出了基于NIA的ITP和CITP的《长寿成分评级标准(2025版)》。这个标准结合了中国老年医学专家共识,综合评估了每种长寿成分的延寿证据、健康益处及安全性,为广大消费者提供科学、详细的健康干预指导。

未来,随着更多研究的开展和数据的积累,这一标准将不断完善。延寿天梯榜会继续追踪那些权威、有说服力的研究结果,并第一时间进行更新与说明。

参考资料:

[1]Driscoll, M. et al. NIA Caenorhabditis Intervention Testing Program: identification of robust and reproducible pharmacological interventions that promote longevity across experimentally accessible, genetically diverse populations. GeroScience. 2025 Apr 3. Online ahead of print.

[2]Kelley, A. et al. National Institute on Aging’s 50th anniversary: Advancing aging research and the health and well‐being of older adults. Journal of the American Geriatrics Society 72, 1574–1582 (2024).