真没想到,都21世纪了,居然还有人散播“老人长寿会吸子孙福气”的迷信言论。

2月20日,微博上一位博主爆料,自己89岁身体健康、中气十足的奶奶竟然被迷信视频“逼到自杀”!

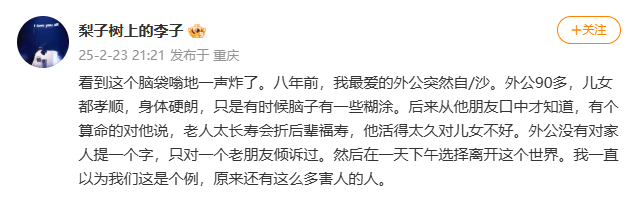

我们看了评论区,发现居然有不少非常夸张的、针对长寿老人的指责:“老人长寿是在借子女寿命”、“老人太长寿会折后辈福寿”、“活得太久对儿女不好”等等。

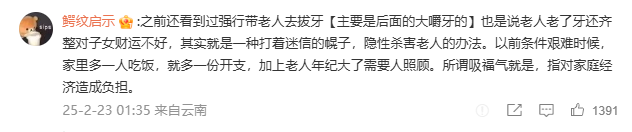

还有网友指出:看到过有人因为“老人的牙整齐对子女财运不好”的说法,强行带老人拔牙。

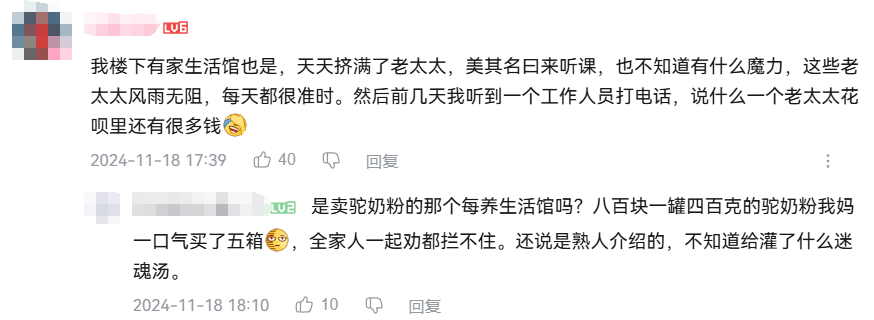

更有网友直指幕后黑手是被利欲熏心的“商人”。他们利用老人“怕自己没用”“不能拖累子女”的心理,大肆宣扬“老而无用”“长寿有害”的言论。

更可笑的是,他们宣传“长寿有害”的言论竟然又是为了销售自己的三无健康产品,号称吃/用了以后,就能身体变好,帮子女分担压力,不给子女添麻烦等等,直戳老人心窝子。

我们先不说这里“用讲长寿不好来卖健康产品”的逻辑问题,单纯就谈“长寿老人吸子女福气”这件事——这并不是什么新的发明,而是早年间条件艰难,老人因不能贡献劳动力,还要增加家里开支,为了给家庭减轻负担才散播出来的迷信言论。

随着社会进步、生产力发展和社会保障体系的完善,实际上“老年人会增加开支”这件事已经不复存在了。

但这个“理论”却被有心之人利用,掏空老年积蓄不说,长期浸泡在这样的环境下,老人难免会受到影响,生出“好像有道理”“他说的对”这种想法。尤其是敏感的老人,很容易导致不好的结果。

我们想告诉你的是,所有说长寿不好的观点都是不对的!不但从逻辑上不成立,也完全不科学!

当代科学研究早就证明,长寿老人根本不会影响子女的财运、福寿!反而,他们对家庭、对社会都有非常大的贡献。

长寿为什么会被当作是一种负担?

长寿是全人类共同的追求,孝道更是中华民族奉为圭臬的传统文化。家有长寿老人应该是一件骄傲且自豪的事,但确实有一些老人会觉得长寿是一种负担。

如果你,或者你的家人有这样的想法,完全不必自责或担心,因为这本身就是“变老”带来的结果。

在解决一个问题之前,我们需要先知道其背后的客观原因。下面是老人出现这种想法的主要原因,如果你有其他观点,不妨在评论区留言,我们一起讨论:

功能衰退带来年龄歧视

“衰老”会带来身体机能衰退——肌肉减少会导致老人腿脚不便、行为不利索;认知能力下降会导致老人沟通不畅、接受新事物能力差等。这些不仅会引起外部对老人的年龄歧视,也会使老人产生内在的年龄歧视[1]。

长期疾病造成家庭压力

老人通常会患有一些“治不好”的慢性疾病,如高血压、中风等心血管疾病和糖尿病、痴呆等,最终可能导致卧床,对老人自己和其家庭造成经济和精神上的双重压力。

落差太大导致心理敏感

功能衰退、长期疾病以及没有目的感、缺失自我价值感和主观幸福感降低等,会导致老人产生“没年轻时有用”“孩子不再需要我”等想法,长此以往,老人很容易产生自责、抑郁心理[2-7],将生活中的不如意和子女遇到的难处都归咎到自己身上,直到最后想用自杀的方式来解脱。甚至有研究表明,老年女性会为她们的自我牺牲而感到自豪[8]。

子女忽视加重后果

如果子女不能及时关心老人情绪上的变化并给予疏导,为老人提供充足的情绪价值,就会给有心之人留下可乘之机,最终酿成祸患。但很多老人像文章开头89岁奶奶一样,白天装作无事,夜晚独自面对压力,就需要子女更加细心,比如翻一翻老人常看的视频平台,及时发现危机。

长寿真的动了年轻人的“蛋糕”吗?

年轻群体和老年群体之间的矛盾其实也不是什么新鲜事。

2018年的一项利用报纸文章、评论和视频分析我国长辈被诋毁原因的研究显示,刚进入21世纪时,社会上就出现了贬低老人的话语,认为他们过时且腐朽[9]。

研究人员分析,基础设施不发达、公共资源匮乏、年轻一代的职业压力以及社会信任度的下降,可能是这一代际冲突的原因。换言之,当时很多人认为,老人占用了年轻人的资源,他们固执且陈旧的思想还会阻碍社会进步。

发展到如今,“老人要给年轻人让路”的伪命题甚嚣尘上,成为“长寿有害论“的最大原因。具体来说,年轻人对老人有以下3种误解:

×老人的养老金或医疗保健成本增加社会负担。

实际上,拥有更长的健康寿命,可以很大程度上缓解医疗体系的压力。一项美国研究比较了“延缓衰老”与“攻克特定疾病”的效果[10]。结果发现,延缓衰老可使人均寿命延长2.2年,且大部分时间处于健康状态。研究估算,延缓衰老在未来50年的经济价值约为7.1万亿美元,同时老年病和失能总负担也将下降。

×老人留在工作岗位,抢占年轻人资源,导致工作流动率降低。

“老人占用资源”其实是社会资源不足时产生的遗留问题,如今社会的快速发展已经创造了很多新的工作类别,有能力的年轻人完全可以开辟自己的赛道,而老人工作多年积累的经验将更能胜任决策性的岗位。

×老人的思想停滞,会导致社会进步迟缓。

首先,社会进步不是由即将死亡的紧迫感驱动的。其次,年老也并不意味着思想停滞。老人和年轻人一样,也会产生新的想法、维持进步,而且可能因为经验丰富而进步得更快,从而加速推动社会的发展。

长寿老人是福,不是“祸”

可俗话说,“家有一老,如有一宝”。那些布满皱纹的笑脸、一茶一饭的守候、一言一行的叮咛,不仅是个体生命的智慧沉淀,是一个家庭几代人相守的福泽流转,更是整个时代文明发展的年轮印记。

老人是子女的“主心骨”。父母尚在,过年就有“家”可回,即便子女年纪再大,心里也有依托之处。因此,老人越长寿、越健康,越有利于子女过好自己的生活。

老人是维系家族关系的纽带。一旦辈分最高的老人逝去,家族分支上的小家庭很可能彼此之间就会慢慢失去联系。

老人的经验更丰富。也许他们跟不上社会过快发展的脚步,但因为经历较多,在生活和工作上都积累了一定的经验,可以给晚辈提供一些中肯的建议,甚至有些刚退休的老人还会被公司返聘,继续在工作岗位上发光发热。

老人长寿是社会发展的一种进步。除遗传因素外,想让老人长寿,还得满足其生存需求、健康需求和心理需求,也就是身体上能获得均衡的营养和及时的救治,心理上能感受到应有的尊重和来自他人的善意。因此,长寿老人越多,越能证明社会的生活水平、医疗水平、文明水平都已经大幅提升。

老人长寿不仅要身体健康,更要心理健康

我们其实更关心的是,在当下社会,类似“老人无用、长寿有害”的谣言为什么仍能传播开来?从客观角度讲,一方面是媒体平台监管不力以及大数据算法的漏洞导致的,另一方面则是老人因对现代化工具(手机、社交平台)操作不熟悉,很难发表自己反驳的声音,或者文化程度不高,较难分辨信息的好坏。

此外,老人们之所以容易受那些迷信言论影响、被黑心商家利用,也是因为这些无良之人找到了老年心理最薄弱的地方,并不断试探、冲击,直到击毁老人的心理防线。

那么,作为子女怎么帮助老人远离这些封建言论的迫害呢?首先,多关心、多交流是必须的,比如聊聊自己的现状、问问老人生活上有没有困难等。其次,帮助老人重新建立价值感,比如跟老人说“想吃他/她做的某个菜”、“这个家多亏有你在”等表达需要和爱意的话语。

比较重要的是,为老人建立一个健康、积极的信息茧房,比如定期刷一下老人的社交平台,利用“不喜欢”“举报恶意视频”等方式,让老人远离有害信息。

对老人而言,首先不要抗拒子女的善意提醒和关怀,当心中感觉失落或感觉与子女之间联系少了,也要及时表达出来;其次要提高自己的心理防线,重视自己的心理健康状态,比如多出门走走、参与社区活动、发展新的兴趣爱好、建立健康的人际关系、积极治疗身体疾病等。

最后,长寿之家想说,长寿老人是对子女和社会的“福报”,那些“长寿有害”的言论完全是无稽之谈,希望所有老人都能分辨善恶,有一个健康快乐的长寿晚年。

参考资料:

[1] Coelho-Junior HJ, Calvani R, Picca A, Landi F, Marzetti E. The influence of ageism on the hallmarks of aging: Where age stigma and biology collide. Experimental Gerontology. 2024;196:112575.

[2] Stone AA, Broderick JE, Wang D, Schneider S. Age patterns in subjective well-being are partially accounted for by psychological and social factors associated with aging. PLoS ONE. 2020;15(12):e0242664.

[3] Flett GL, Heisel MJ. Aging and Feeling Valued Versus Expendable During the COVID-19 Pandemic and Beyond: a Review and Commentary of Why Mattering Is Fundamental to the Health and Well-Being of Older Adults. International Journal of Mental Health and Addiction. 2020;19(6):2443-2469.

[4] Rodin J. Aging and health: Effects of the sense of control. Science. 1986;233(4770):1271-1276.

[5] Svensson T, Inoue M, Charvat H, et al. Coping behaviors and suicide in the middle-aged and older Japanese general population: the Japan Public Health Center-based Prospective Study. Annals of Epidemiology. 2014;24(3):199-205.

[6] Pfund GN, Olaru G, Allemand M, Hill PL. Purposeful and purposeless aging: Structural issues for sense of purpose and their implications for predicting life outcomes. Developmental Psychology. 2023;60(1):75-93.

[7] Lewis NA, Hill PL. Sense of purpose in life and allostatic load in two longitudinal cohorts. Journal of Psychosomatic Research. 2023;170:111346.

[8] Yang H, Hagedorn A, Zhu H, Chen H. Mental health and well-being in older women in China: implications from the Andersen model. BMC Geriatrics. 2020;20(1).

[9] Gao Z, Bischoping K. The emergence of an Elder-Blaming discourse in Twenty-First Century China. Journal of Cross-Cultural Gerontology. 2018;33(2):197-215.

[10] Goldman DP, Cutler D, Rowe JW, et al. Substantial health and economic returns from delayed aging may warrant a new focus for medical research. Health Affairs. 2013;32(10):1698-1705.