最近新出的综艺《一路繁花》都看了吗?姐姐们之间的交流互动太有梗了,看着她们“朝气蓬勃”地斗嘴、在高原上健步如飞地小跑,简直羡慕得不行。毕竟,节目中年纪最大的刘晓庆74岁,最小的李小冉48岁,很难不让人担心,每天高强度的社交活动会不会让她们身心俱疲?

答案还真让人大跌眼镜!只要没超过身体承受的极限,高频率的社交活动不仅让人更健康,甚至还能延长寿命。之所以这么说,肯定有科学依据,尤其最近就有研究证明了社交的好处。

降低中风、心脏病、糖尿病以及死亡风险,增强免疫系统

月初发表在《自然·人类行为》期刊上的一项研究表明,频繁的社交或可降低患病和死亡风险,增强免疫系统,并降低患心脏病、中风和2型糖尿病等疾病的风险[1]。

复旦大学联合剑桥大学的科研人员利用英国生物银行数据库,分析了4万多名参与者的血浆蛋白数据与社会孤立(因个人选择、地理位置、心理因素或社会排斥等缺乏与其他人的接触和互动)、孤独感(可能源于社会孤立,也可能是在人群中仍然感受到的心理上的疏离)之间的关系。

分析结果发现,血浆中有175种蛋白质与社会孤立有关,26种蛋白质与孤独有关,而且这些蛋白质主要富集在炎症反应、抗病毒反应和免疫系统中,其中超半数蛋白质与心血管疾病、2型糖尿病、中风和早逝有关,还有一小部分与痴呆相关。

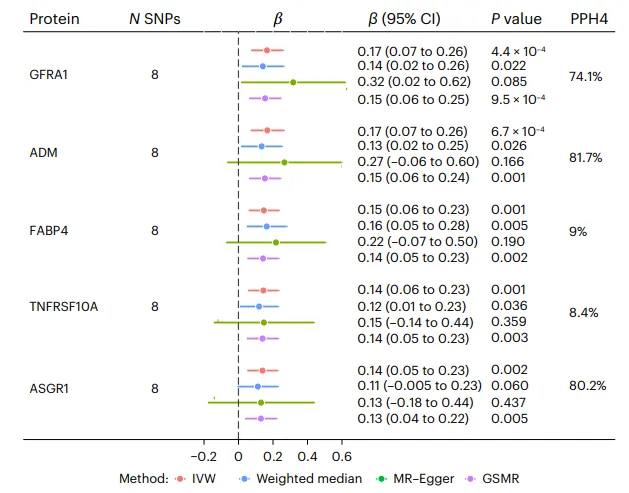

另外,研究人员还发现,孤独感可能是通过影响GFRA1、ADM、FABP4、TNFRSF10A和ASGR1这5种蛋白质的表达,增加了患心血管疾病、中风和早逝的风险;另外,ADM还是孤独感与痴呆之间的主要桥梁。

一句话总结就是,多出去玩,做一个享受社交的人,可以针对性预防和有效干预部分常见老年病。

脑容量更大,认知能力更强,痴呆发病更晚

除了防治老年病,社牛的人相对来说还更“聪明”。日本调查了8896名65岁以上无痴呆症社区老人的社交频率:每天、每周几次、每月几次或很少,并进行脑部MRI扫描。结果表明,社交接触频率越低,总脑容量和与认知功能相关的区域脑容量越少,白质病变(会导致认知功能下降、感觉异常等)体积越大[2]。

复旦大学和英国剑桥大学的一项联合研究也从另一个方向佐证了这一影响。他们发现,社会孤立可能通过影响特定基因的表达,使大脑颞叶、额叶和海马体等区域的灰质体积减少,从而改变大脑结构,影响认知功能[3]。研究人员认为,社会孤立可能是痴呆风险增加的早期指标。

此外,《神经病学》杂志上的另一项研究显示,长期感到孤独的人在未来10年内患痴呆症的概率可能会更高,其中80岁以下没有APOE ε4等位基因(与阿尔茨海默病等疾病相关的基因变异)的人痴呆风险是其他人的3倍[4]。

换句话说,经常与人交流、互动,不仅会影响大脑的物理结构,还能影响大脑的分子功能,从而降低认知障碍和痴呆的发生风险,甚至可以使痴呆症发作年龄推迟5年[5]。

从根源上进行衰老干预,有助延长寿命

虽然少生病、晚痴呆听起来已经极具诱惑,但社牛还不止这点好处。一项针对28000多名国人的研究显示,频繁的社交活动可能会延长老年人的寿命,尤其是每天都进行社交对长寿最有益[6]。

四川大学华西医院的科研人员分析了中国纵向健康长寿调查(CLHLS)数据,按照社交频率将参与者分为五组:从不社交、有时参与、至少每周一次、至少每个月一次、几乎每天社交。结果发现,10年随访期内,与从不参加社交活动的老人相比,其他四组全因死亡率依次下降21%、22%、26%和30%。也就是说,社交活动越频繁的老人,寿命越长。

虽然这是一项观察性研究,无法确定为什么老年社交可能会延长生存期,但研究人员推断,可能与身体锻炼和饮食有关,而且社交还以减轻慢性压力的影响。

对此,2024年发表在《行为医学杂志》上的一项研究做出了可能解释[7]。较高的社会支持(即与他人有较多的接触和交流并获得帮助)可以大幅度减轻老年女性体内GGT(γ-谷氨酰转移酶,与氧化应激相关,会导致端粒缩短)对端粒长度的影响,同时还可以调节70岁及以上男性体内CRP(C反应蛋白,体内有炎症时其水平会随之升高,缩短端粒长度)与端粒长度之间的关联。总之,社会支持可以干预老年人的端粒缩短过程,从而延缓衰老。

也就是说,每天都有社交活动且能够得到他人更多帮助的老人更不容易老,寿命相对更长。

然而,乐于交友、善于社交并非是每个人都有的能力。长寿之家提醒,如果本身就不爱社交,且还很享受独处的状态,就不需要刻意改变现有的生活状态。

对于希望丰富社交生活的老人,可以多参与社区组织的活动,也可以报名老年大学,或加入志愿者队伍,积极分享、敞开心扉;主动联系老朋友,定期组织钓鱼、出游等活动;学习拍摄美图、制作视频,通过社交平台记录与分享生活点滴,借此增加互动互动,充实生活。从今天开始慢慢“社牛”起来,积极快乐地去追求长寿人生,让自己的余生也能“一路繁花”。

参考资料:

[1] Shen C, Zhang R, Yu J, Sahakian BJ, Cheng W, Feng J. Plasma proteomic signatures of social isolation and loneliness associated with morbidity and mortality. Nature Human Behaviour. January 2025.

[2] Naoki Hirabayashi, Takanori Honda, et al. Association between frequency of social contact and brain Atrophy in Community-Dwelling Older People Without Dementia. Neurology. 2023, 101 (11) e1108-e1117.

[3] Chun Shen, Edmund T. Rolls, et al. Associations of social isolation and loneliness with later dementia. Neurology. 2022, 99 (2): e164-e175.

[4] Joel Salinas, Alexa S. Beiser, et al. Association of loneliness with 10-Year dementia risk and early markers of vulnerability for neurocognitive decline. Neurology. 2022, 98 (13): e1337-e1348.

[5] Chen Y, Grodstein F, Capuano AW, Wang T, Bennett DA, James BD. Late‐life social activity and subsequent risk of dementia and mild cognitive impairment. Alzheimer S & Dementia. December 2024.

[6] Wang Z, Zheng Y, Ruan H, Li L, Duan L, He S. Association between social activity frequency and overall survival in older people: results from the Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS). Journal of Epidemiology & Community Health. 2023;77(5):277-284.

[7] Jin Z, Liu X, Guo H, et al. Sex-specific modulating role of social support in the associations between oxidative stress, inflammation, and telomere length in older adults. Journal of Behavioral Medicine. 2024;47(6):1040-1051.