“如何活得更久且感觉更好?”

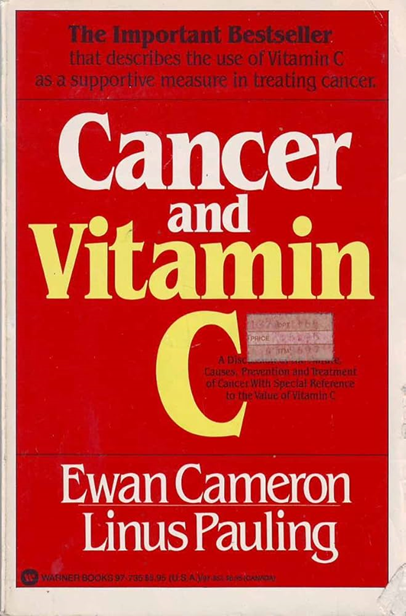

1986年,诺贝尔化学奖得主莱勒斯·鲍林(Linus Pauling)在他的畅销书《怎样活的更好》中是这么解答的:每日摄入18000毫克的维生素C——这是推荐摄入量的五十倍。但鲍林坚信,维生素作为抗氧化剂,不但可以延缓衰老,甚至还可以治愈癌症。

这和另一位美国学者德纳姆·哈曼(Denham Harman)的“自由基衰老”理论一拍即合。鉴于 鲍林的诺奖得主身份,市场立刻躁动起来:人们竞相购买维生素补剂 ,试图对抗这种据说能致人衰老物质:自由基。

鲍林本人于1994年去世,他号称多吃维生素让他多活了20年。但后续的众多研究都证明,大剂量吃维生素C不但没用,甚至有害。

现在,再不会有人这么吃维生素C了,但“自由基”这个概念直到今天,仍然被众多消费者追捧。

打开社交媒体一搜,发现很多人还在被“自由基抗老”的消费动机支配,上万人在做自由基清除能力的检测。然而这群为自由基而焦虑的人,盘活了一大批卖抗氧化补剂的生意。

你会发现凡是跟抗氧化沾边的,都被拿来”清除自由基“了。

简单来说,这些都不靠谱:

1. 凡是告诉你自由基就是衰老原因的,都是在忽悠你;

2. 额外吃抗氧化补剂进行衰老干预,暂时没有必要,而且风险不容忽视;

3. 和自由基有关的检测,不用测,浪费钱,还徒增烦恼。

关于自由基的故事,其实和维C一样,背后都是正常学术争论,但真正到消费者身上,就需要更加谨慎了。读完这段故事,你就知道为什么“自由基抗衰”是个过时的概念了。

万夫所指的自由基

20世纪50年代,德纳姆·哈曼(Denham Harman)提出了衰老的自由基理论(FRTA):他认为,生物体的衰老,缘于细胞积累了 “自由基损伤” 。 这里的自由基,指的是细胞正常代谢的一类产物,比如O2−(超氧化物),OONO−(过氧化氢亚硝酸盐)……简单来说,就是自由基从其他分子那抢夺电子,会和构成细胞的脂质、蛋白质发生氧化反应,“引起跟衰老有关的种种改变” 。

哈曼据此认为,就是这些经年累月的氧化带来的破坏和损伤,使人和动物步入生老病死的循环 ,这也是为什么,该学说经过拓展也被称作“氧化损伤衰老理论”。

在这篇刊载于1956年的论文至今被引用了上万次之多,围绕衰老的自由基理论的研究和结论,不断在被拓展和补充。 比如自由基氧化反应通过引起DNA损伤,导致细胞死亡、组织老化;再比如有的氧化反应会导致中风、心脏病这些“老年病”,甚至还会导致癌症……种种解释广泛指向自由基这个“元凶”。 其中,有一条线显得尤为直接和令人在意:氧化损伤与寿命长短。

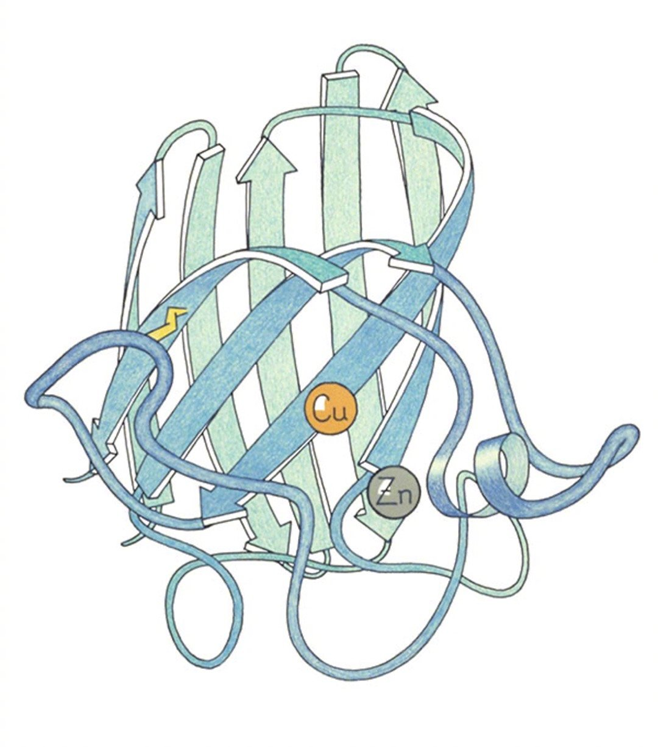

2000年左右的许多结论已经表明,一些长寿的物种像是南美洲蝙蝠,它们体内产生的自由基少、氧化损伤也少。 而人们也已发现,人和动物体内有一种超氧化物歧化酶(以下简称SOD,就是大宝那个),作为主要的抗氧化酶,它能够抑制和清除自由基造成的氧化损伤。

沿着这条线索——一些研究就发现了:缺乏SOD抗氧化酶的小鼠寿命缩短了30% ,与对照组相比,缺乏SOD小鼠体内的氧化损伤毫不意外的极具增加 。这有更夸张的,你看缺乏某种SOD的果蝇,寿命大幅缩短了80%!

在哈曼看来,抗自由基就是抗氧化,抗自由基就能长寿。

“SOD跟动物寿命压根儿没关系”

自由基一度成为分子水平上解释衰老的最流行说法,相关的清楚自由基产品也应运而生,但事情很快就发生了变化。

2006年,伦敦大学实验室里,一群本该死掉的线虫反常地活了下来,这让研究员大卫·吉姆斯(David Gems)大为困惑。他们事先对线虫进行过基因改造,使它们不再产生SOD,并任由自由基造成的损伤大量积累。可这些操作,却并没有让线虫 “英年早逝” 。吉姆斯怀疑试验的打开方式不对,可经过检验、重复……结果没有任何改变。而在一些条件下,缺失sod-2(线粒体超氧化物歧化酶)反而还会延长这种线虫的寿命 。

在大洋另一边,美国学者阿兰·理查德森(Arlan Richardson)也对18种不同品系的小鼠分别进行了改造,使它们体内的抗氧化酶高于或低于正常水平。可他发现,“那些该死的寿命曲线,竟然没有一英寸的区别!”

如果原先的逻辑成立,自由基产生和氧化造成的损伤就是衰老的原因,那么体内抗氧化酶更多的小鼠,岂不该活得更久吗?然而为何,表达sod-2抗氧化酶的小鼠和对照组相比,平均生存期根本没有统计学差异 ?

这不乱套了么?时间来到2010年前后,越来越多本为印证 “自由基导致衰老” 的实验,却直接挑战了这一宛如空气般理所当然的观点。

种种矛盾的结果意味着——即便有些抗氧化酶确实能够抑制自由基损伤,但有没有可能,这条学界深耕数年的路径,其实跟衰老、寿命并没啥关系呢?

那么自由基和衰老之间,到底有因果关系吗?后续的研究很快就终结了种种错乱。

真相是什么?

2012年,一项研究已经证实,抗氧化酶SOD跟长寿确实没啥强关联,也就是说,不管体内的SOD多或少、是否发挥作用,都不影响正常动物的寿命 。

同时,团队培养的一批能过量产生某种自由基的线虫不仅更长寿,用维生素C处理它们反而还会抑制其寿命的延长。他们由此提出:抛开破坏性,自由基也可能作为一种“保护信号”产生 。

事实上,自由基非但不全“坏”,还有不少的“好”。适量的自由基作为信号分子参与免疫反应,能够促进免疫细胞执行防御功能。线虫实验也表明,自由基能够促进细胞执行正常的凋亡程序,避免细胞发生癌变或诱发自身免疫系统疾病 。 。

而我为什么说自由基抗衰的营销基本都是在忽悠你呢?

近年,科学家还提出许多假设作为影响生物体寿命的潜在途径,比如新陈代谢、DNA修复机制……在数种的可能途径中,氧化损伤对衰老和寿命的影响,即使有,也非常有限。

不仅如此,由自由基造成损伤的“效果”和”损伤积累的速率“ ,也受到包括基因、饮食、生活环境在内的种种变量的干预。

所以像是“自由基→氧化→衰老”这种路径的宣传,直接把自由基损伤等同于衰老,或衰老的直接原因,忽略了一切的其他信息和中间过程,就显得不攻自破了。

额外补充抗氧化剂?风险大过效用!

你已经知道,人体自身就存在抗氧化剂,身体处于产生自由基和清除自由基的动态平衡中。你说那万一我就不平衡呢?还需要吃点抗氧化补剂么?

其实如果你是健康人,能够合理均衡膳食,食物本身含有的抗氧化剂就已经足够维持日常所需了。也就是说,除非医生让你吃,不然不用额外补充。

有的抗氧化“新秀”如麦角硫因,功效和作用机理还未完全明确 ;而SOD抗氧化酶……酶制剂就别口服了,没法直接吸收。

一个耐人寻味的细节是,据哈曼本人回忆,他在某个清晨突然悟到“衰老一定是自由基导致”,其后他用于验证这一假设的最初试验,就是给小鼠投喂抗氧化剂。

且不说在他之后,“并无有力的证据表明“给动物喂食抗氧化剂的延寿作用,给人服用过量抗氧化剂的临床试验,又是什么结果呢?

先说鲍林在开头狂炫的维生素,在欧美的一些研究中,尽管作用机制尚不清楚,但给患有糖尿病的受试女性摄入维生素C(饮食之外的补充),与心血管疾病死亡风险增加显著相关 。 ;类似的实验中,连续十年服用叶酸(一种维生素B)后,受试者的乳腺癌发病率较没有服用补剂的人增加了20%1 。

浙大医学院的一项研究,还提供了更为具体的一项提示:人体内有一种能抑制免疫T细胞,防止其“暴走误伤”的酶(MINK1),当抗氧化剂额外摄入时,MINK1的抑制作用下降,免疫系统的平衡被打破,就会导致自身免疫系统疾病 。

这也应引起我们足够的警惕:相比自由基可能造成的氧化损伤,抗氧化剂的过量补充带来的健康隐忧不容小觑。但这并不意味着“抗氧化”本身一无是处,近期关于联合服用甘氨酸和N-乙酰半胱氨酸(NAC)的研究也证明,降低氧化应激压力对于缓解衰老很有帮助 6。

回看事件,已被证实无稽的逻辑,源于过去的某段时间、人们倾向于把复杂的衰老问题简单诉诸于单一的实体。

当然,这不代表过往与自由基损伤有关的研究就都是错误的——我的意思是,很多时候,问题往往出自“简单诉诸”。

对于拥有多重起因的事件,总是给出最初级的单向分析;对于随机发生的事件,总是试图安插规律。

再刷到那些拿自由基说事儿的推广、测评或所谓科普,别轻信。