扪心自问,生活中的某个瞬间,你是否对老人产生过偏见?比如,老人就是记性不好、行动不便、反应迟钝、学习能力差、思路不清晰、固执己见等。

甚至老人自己对“老”也存在偏见,“感觉自己越老越不中用”“年轻人是不是嫌弃我、不尊重我”等。

在我们普遍的认知里,这种“不尊重”一定会影响老年人的健康问题。但一项2022年在美国开展的研究里,研究者竟然得出了完全相反的结论:在对老年人偏见越严重的地区,老年人的预期寿命更长。

这到底是怎么回事?

对老人的偏见会带来八大健康问题

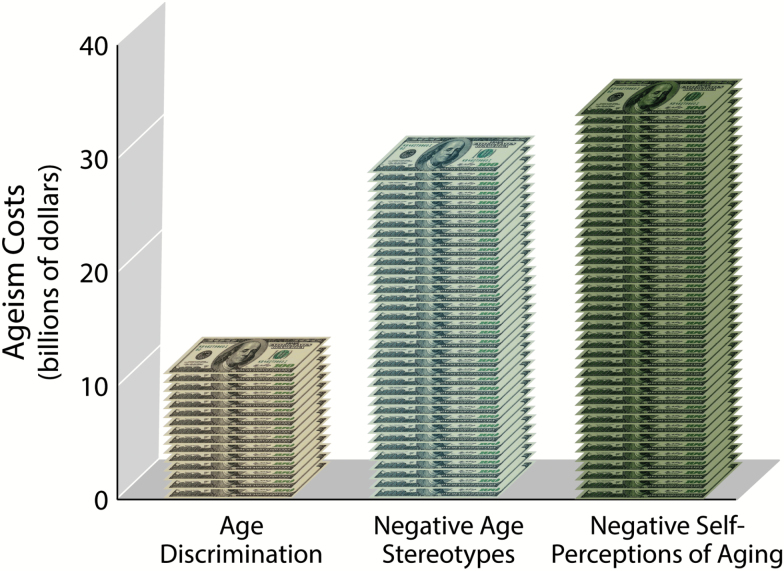

首先,对老人的偏见确实会带来很多健康问题。2020年的一项研究中,研究者发现美国的老龄歧视(Ageism)会给老人带来8大健康问题:心血管疾病、精神障碍、慢性呼吸系统疾病、肌肉骨骼疾病、糖尿病、意外损伤、非传染性疾病甚至影响戒烟治疗[3]。

这些疾病增加了美国老人的生存负担。研究表明,美国一年中因年龄歧视导致的额外医疗开支高达630亿美元,占上述8大健康问题的总医疗支出的1/7。

为构建适老化社会,减轻社会普遍存在的老龄歧视问题,延长老人寿命,美国推出医疗保险、社会保障、住房援助、食物援助和就业援助5项福利政策,为老人支付相关费用[4]。

近年来,建设适老化社会已经成为全球热门议题,如何减少老龄歧视自然成为重要议题之一。

与预想不同,年龄偏见越大的地区老人死亡率越低

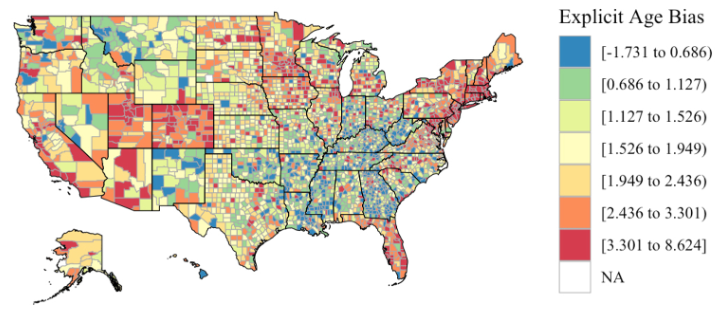

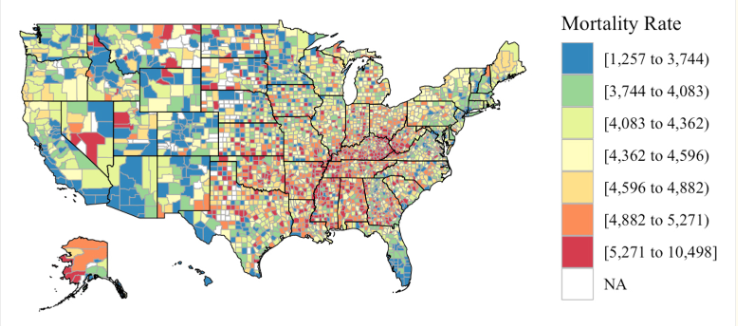

由于我们知道年龄偏见可能带来的后果,便理所当然地认为年龄偏见越大,老年人死亡率越高。但美国的一项研究却给出了截然相反的结果:在年龄偏见越大的地区,老年人的死亡率越低——前提是这个地区的年轻人更多[5]。

不过研究人员也提醒,他们的结论只是基于数据之间的相关性,并不能用来证明年龄偏见与老人死亡率之间的因果关系。但研究依旧对我们很有意义,下面是为什么:

马萨诸塞州大学的研究人员用来判断年龄偏见的方法很简单,即由参与者从1到7打分:1表示强烈喜欢老年人;7表示强烈喜欢年轻人。

数据结果显示,相对于老年人,参与者们更喜欢年轻人——这个结果不难预测,但比较意外的结论是:这种情况越严重的地区,老年人的死亡率越低。为什么会出现这种反直觉的结果呢?研究者分析,可能有以下几点原因:

中年经历增加心理弹性

研究者发现,在年龄偏见较大的地区,中年人往往是最令人羡慕的。但人到中年就意味着心理弹性被中年危机等情况锻炼的很好,能帮他们轻松应对老年时期可能遭遇的年龄偏见,从而延长寿命。

老人越健康的地区,年龄偏见越大

研究者认为,在老人健康状况较好的地区,年龄偏见可能更常见。简单来说,一个地方的老人越健康越活跃,就越喜欢参加社会活动——见得多了,才会嫌弃,这是一个典型的相关非因果的现象。

老人与年轻人之间的接触更多

分析显示,年轻人越多的地区,年龄偏见越大。研究人员认为,生活在这种环境下的老人,与年轻人接触的机会更多,生活态度更积极。美国波士顿大学的黛博拉·卡尔(Deborah Carr)[6]则认为,为了维护自己的情感健康和避免因年龄偏见带来的负面影响,这些地区的老人会通过健身等方式,主动将自己与老年群体的一些负面刻板印象拉开距离,而这种行为有助于他们提升自尊感和心理幸福感。

社会环境中也存在年龄偏见

研究者解释,一个地区如果有较强的年龄偏见,可能会形成某种社会规范或支持系统,这些因素可能对老人的健康产生积极影响。

研究结果表明,某一地区整体上对老年群体的刻板印象或歧视态度,可以预测该区域老年人的健康状况。也就是说,进一步研究对“老”态度与老人健康之间的关联途径,可以帮助更多地区的老人实现长寿、健康的生活。

自己不想老才是真的年轻

需要注意的一点是,上面这个研究的参与者都是65岁以下的人,也就是只讨论了外界偏见对老人寿命的影响,并没有涉及老人自身对年龄的看法。因此,研究者也表明,后续需要探索老人对自身的年龄偏见会不会影响其寿命。

关于这一问题,《心理学前沿》发表过的一项研究早有结论。调查显示,对自身年龄有偏见的老人在报告感受时,往往更倾向于主观年龄更年轻、衰老时间更晚以及期望活得更久[7]。

不少研究证实,积极的自我感知(认为自己比实际年龄年轻)对老人的健康有非常多的好处[7-10]。

1.促使个体采取更健康的生活方式,如规律运动、均衡饮食和保持充足睡眠。

2.降低心血管疾病、糖尿病等慢性病的发生风险。

3.增强老人的自信心和幸福感,减少压力和焦虑。

4.增加参与社会活动的频率,多进行社交互动,有助于增强社会支持系统,提高老人心理健康水平。

5.提高认知功能,降低老人认知衰退风险。

所以说,适当的年龄偏见也未必完全是坏事。衰老是我们无法选择的自然过程,但如何看待衰老却会影响我们自身的衰老程度。

珍妮·古道尔(Jane Goodall)在90岁时仍然孜孜不倦地倡导环境保护;沃伦·巴菲特(Warren E. Buffett)在94岁时仍在经营数十亿美元的企业;直到2023年去世,100岁的亨利·基辛格(Henry Kissinger)始终在公共政策辩论中发挥积极作用[11]。

这些杰出的长寿老人用行动证明了年龄不是限制,只要你相信自己还年轻,保持积极的心态并行动起来,未来就充满无限可能,健康幸福并可能长寿的晚年也不再是梦想。

帮助老人健康融入社会,而不是“供着”

话说回来,养老、孝老、敬老的文化传统在我国可谓源远流长,“家有一老,如有一宝”的观念更是深入人心。无论对家里老人还是其他老人,我们基本都秉持着“顺着、哄着、供着、不招惹、能让就让、能帮就帮”的态度,但这样真的就是对老人好吗?

从上述所有研究结论来看,不见得!老人想拥有健康长寿的晚年,更重要的是拥有健康的心理状态。换句话说,心理承受能力强、对生活的向往、积极乐观的态度才是老人健康融入社会的关键。

参考资料:

[1] 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报 - 国家统计局.

[2] 老龄化与健康. World Health Organization: WHO. October 1, 2024.

[3] Levy BR, Slade MD, Chang ES, Kannoth S, Wang SY. Ageism amplifies cost and prevalence of health conditions. The Gerontologist. 2018;60(1):174-181.

[4] Haass D. 5 Government benefits for seniors over 65. MedicareFAQ. January 23, 2024.

[5] Kellogg AJ, Hancock DW, Cho GY, Reid AE. Community-level age bias and older adult mortality. Social Science & Medicine. 2022;317:115449.

[6] Carr D. Ageism and late-life mortality: How community matters. Social Science & Medicine. 2022;320:115501.

[7] Chopik WJ, Bremner RH, Johnson DJ, Giasson HL. Age differences in age perceptions and developmental transitions. Frontiers in Psychology. 2018;9.

[8] Kotter-Grühn D, Kleinspehn-Ammerlahn A, Gerstorf D, Smith J. Self-perceptions of aging predict mortality and change with approaching death: 16-year longitudinal results from the Berlin Aging Study. Psychology and Aging. 2009;24(3):654-667.

[9] Levy BR, Hausdorff JM, Hencke R, Wei JY. Reducing cardiovascular stress with positive self-stereotypes of aging. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2000, Jul;55(4):P205-13.

[10] Mock SE, Eibach RP. Aging attitudes moderate the effect of subjective age on psychological well-being: Evidence from a 10-year longitudinal study. Psychology and Aging. 2011;26(4):979-986.

[11] Lyndi Schrecengost. Age bias and why it matters. Discourse. November 2024.