退休后享受悠闲生活是大多数人的期盼,但许多刚退休的人总感觉精力不济,以前“一口气上五楼不费劲”,如今却气喘吁吁、腰酸腿疼,只能感叹“衰老来得太快了”。

然而,一项涉及超177万人的大型研究发现,这种变化并不是简单的“衰老”——失去规律的工作节奏、富有挑战的认知刺激以及日常的社会交往,可能共同削弱了身体的生理储备功能,导致身体滑向“衰弱”状态[1]。

衰弱和衰老,一字之差,谬以千里。今天长寿之家changshou.com将和你一起解密“衰弱”的真相。

衰弱:潜藏在衰老表象下的生命加速器

衰弱不同于正常的衰老。正常的衰老是缓慢的、渐进的,而衰弱则意味着生理储备能力的加速衰退,导致身体的抗应激能力大幅下降。它不只是“没劲儿”,更是多系统生理功能失调的综合体现,直接关系到老年人的生活质量与健康寿命。

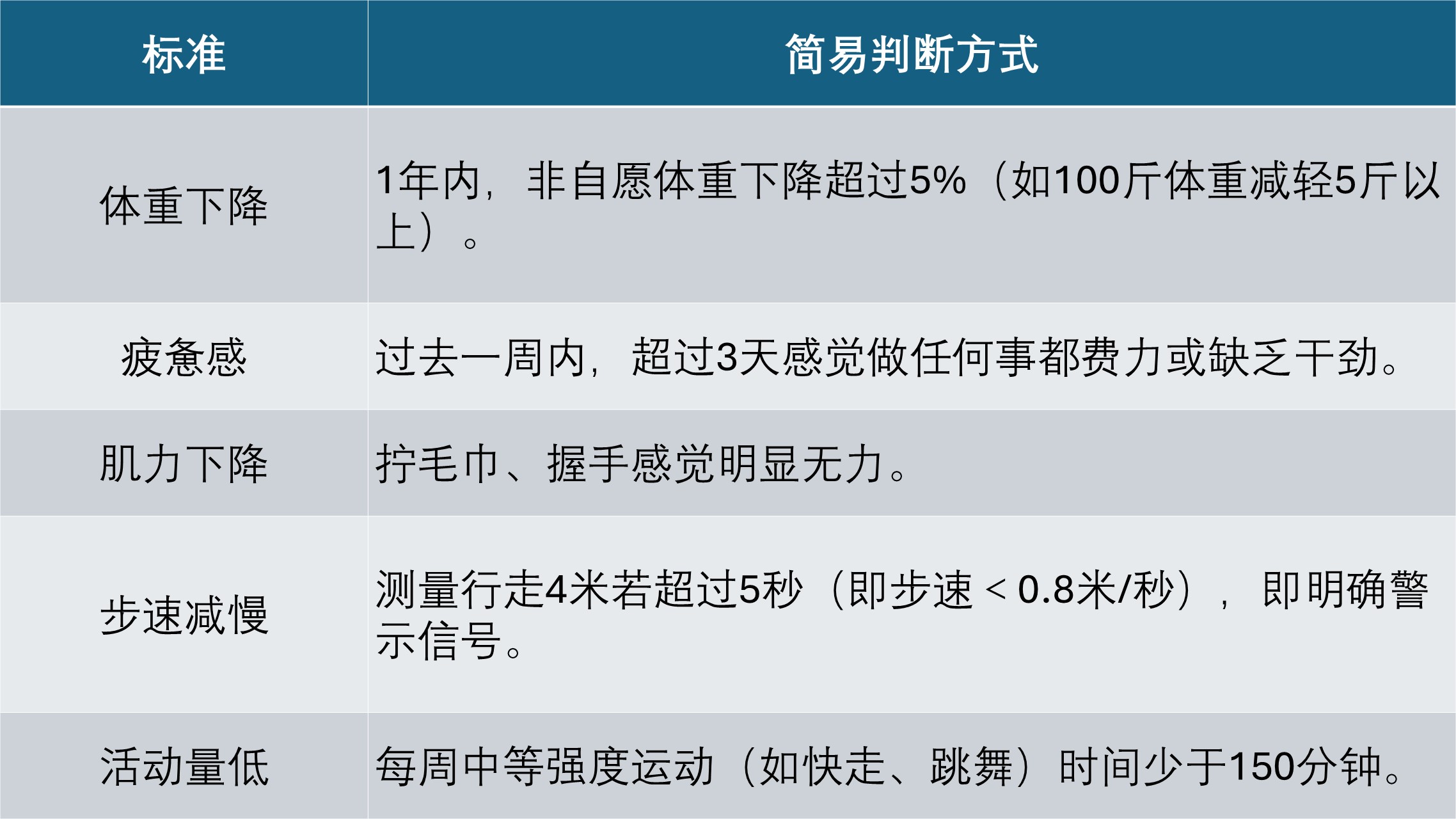

目前,医学界广泛采用“Fried衰弱表型标准” (见下表)来识别衰弱。它涵盖了五大指标,满足其中3项即可判定为衰弱,而出现1-2项,则属于衰弱前期,也是逆转衰弱的黄金窗口[2]。

如果觉得上表覆盖的情况不详尽,也可以试试北京大学公共卫生学院此前发表过的改良版衰弱指数量表。

多米诺骨牌效应:从衰弱到多重健康风险

一旦步入衰弱状态,就如同推倒了第一块多米诺骨牌,一系列不良健康事件的风险将显著增加。

心血管疾病风险

一项涵盖中国、英国、美国三国人群的研究显示,与保持健壮的人相比,从健壮状态恶化为衰弱前期或衰弱的人,新发心血管疾病的风险分别增加了84%、53%和59%[3]。

跌倒与骨折

衰弱者骨骼肌肉系统功能下降,平衡能力变差,跌倒及其引发的骨折风险显著增加[4]。

认知障碍

认知功能下降的速度与衰弱呈正相关。大脑海马体的神经元突触功能、线粒体功能受损等衰老变化,是认知下降和痴呆的重要病因[5]。

免疫功能紊乱

衰弱者的免疫系统可能应对日常尚可,却难以妥善处理应激。表现为异常的炎症反应,如对炎性刺激过度反应,或炎症清除后反应仍持续[6]。

住院与死亡

衰弱老人是医院急诊和住院的常客,其住院时间延长,术后并发症更多,死亡率也更高。

细胞危机:探索衰弱的内在机制

需要强调的是,衰弱并非衰老的必然结果,即使到了高龄,许多人也不会变得衰弱。那么,人为什么会衰弱?《新英格兰医学杂志》上发表的一项综述总结:衰弱的发生,源于微观层面多个系统的交互紊乱[7]。

慢性炎症的“小火慢炖”

衰老的免疫系统及脂肪细胞等会持续释放促炎因子(如IL-6、TNF-α),使身体处于长期、低度的炎症状态。这种慢性炎症会抑制生长因子的表达、加速身体组织的分解代谢,特别是肌肉的分解,直接导致肌少症和疲惫感,成为衰弱的基石。

“僵尸细胞”围城——细胞衰老

随着年龄增长,一些细胞因DNA损伤、氧化应激等进入了“衰老”状态,就像“僵尸”一样,虽不再正常分裂,却异常活跃,不断向周围环境释放大量促炎信号和各种有害分子,“污染”健康细胞,加剧慢性炎症,是推动衰弱和多种老年病的元凶之一。

目前,科学家正在研究能选择性清除这些“僵尸细胞”的希诺裂(senolytics)药物,并在动物实验中已展现出逆转衰老相关疾病的潜力。

“发电厂”罢工:线粒体功能障碍

线粒体是细胞的“能量工厂”,其功能衰退导致能量产出不足,机体自然会感到持续性的疲劳和力不从心。同时,这种故障还会产生的更多“废料”(活性氧),加剧氧化应激,进一步损伤细胞,形成恶性循环。

“营养调度中心”失灵

我们的身体有一个精密的系统来感知和调度营养,主要涉及mTOR(营养充足传感器)和AMPK、Sirtuins(营养匮乏传感器)等通路。在衰弱状态下,这个“调度中心”很可能会失灵。研究表明,通过热量限制或某些药物(如雷帕霉素、二甲双胍)来调整这些通路,有望改善肌肉质量和功能。这说明,营养感应失调是衰弱的一个核心驱动因素。

内分泌失衡导致激素紊乱

衰老伴随着体内激素水平的剧变:促进合成的“建设激素”(如睾酮、生长激素)减少,而促进分解的“破坏激素”(如皮质醇)可能相对增多。此消彼长之下,身体建设肌肉变得困难,而组织分解却更容易,导致身体在应对疾病、跌倒等压力时,恢复能力(即“韧性”)大幅下降。

多管齐下:在衰弱前期进行精准干预

尽管衰弱的机制复杂,但我们并非束手无策。四川大学华西医院的研究人员发现,衰弱是一个动态变化的过程,识别其不同的发展轨迹并在衰弱前期进行早期干预,是延缓其进展的关键[8]。

换句话说,通过以下多维度干预,完全可以有效延缓衰弱进展,甚至能够逆转衰弱[4]。

运动:最强效的“多靶点药物”

抗阻训练:直接刺激肌肉蛋白质合成,是改善肌肉力量和功能的基石。可从举小哑铃、弹力带练习、坐椅起立等开始。

身心运动:太极拳、八段锦、易筋经等传统功法,被研究证实能显著改善平衡、步行速度和生活质量,且安全易坚持[9]。

有氧运动:快走、慢跑、游泳等有助于提升心肺功能和线粒体效率。

营养支持:构建细胞的“优质燃料”

足量优质蛋白:确保摄入足够的蛋白质,如鱼肉、瘦肉、禽类、鸡蛋、豆制品等,为肌肉提供合成原料。

抗炎饮食:多摄入丰富的新鲜蔬果、坚果,其富含的维生素C、E及多种植物化学物有助于对抗炎症和氧化应激。推荐地中海饮食模式。

维生素D补充:在医生指导下适量补充维生素D,对延缓衰老有益。

综合管理:创造健康的内部环境

慢病管理:有效控制高血压、糖尿病等基础疾病,减少其对身体的持续冲击。

用药审查:在专业医生或药师指导下,定期审查用药,减少不必要或可能加重衰弱的药物。

认知与社会参与:积极的脑力活动(如阅读、下棋)和丰富的社交,有助于维持认知功能和心理健康。

注意:衰弱不仅限于老年人,也可能存在于60岁以下人群中,尤其是多病患者(两种或以上疾病共存)。因此,早识别身体发出的衰弱信号,并及时干预,不仅能收获理想中的退休生活,也将赢得更长、更健康的生命年限。

参考资料:

[1] Wang T, Chien S, Cheng W, et al. Association between early retirement and risk of frailty in later life: A population‐based longitudinal study. Geriatrics and Gerontology International/Geriatrics & Gerontology International. 2025;25(3):425-433.

[2] Perazza LR, Brown‐Borg HM, Thompson LV. Physiological systems in promoting frailty. Comprehensive Physiology. 2022;12(3):3575-3620.

[3] He D, Wang Z, Li J, et al. Changes in frailty and incident cardiovascular disease in three prospective cohorts. European Heart Journal. 2024;45(12):1058-1068.

[4] 老年人衰弱预防中国专家共识(2022)

[5] Tian X, Zhu M, Ma Y, et al. Physical and biopsychosocial frailty, cognitive phenotypes, and plasma biomarkers for Alzheimer’s disease in Chinese older adults: A population‐based study. Alzheimer S & Dementia. 2025;21(5):e70303.

[6] Lai W, Feng Q, Lei W, et al. Deciphering immunosenescence from child to frailty: transcriptional changes, inflammation dynamics, and adaptive immune alterations. Aging Cell. 2025;24(7):e70082.

[7] Kim DH, Rockwood K. Frailty in older adults. New England Journal of Medicine. 2024;391(6):538-548.

[8] 贺洋, 杨荣, 沈灿,等.衰弱轨迹及其影响因素研究进展.中国科学院科技论文预发布平台. 2025-09-26.

[9] Wan R, Huang J, Wang K, et al. Effectiveness of Mind–Body Exercise in Older Adults with Sarcopenia and Frailty: A Systematic Review and Meta‐Analysis. Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle. 2025;16(2):e13806.